除了逐级下发、向上争取新增建设用地指标外,还有什么途径能够获取新增指标?两则新闻或许能够解答这个问题。

一则,河北省从2012年起,为鼓励引导各地全面推进节约集约用地,每年单列6000亩新增用地指标,对节约用地突出地区进行奖励,就在前不久,廊坊、沧州等6个市县拿到了2014年的奖励指标。

另一则,浙江省为加快规划建设一批特色小镇,出台意见并配套了土地奖惩政策,明确对如期完成年度规划目标任务的,省里按实际使用指标的50%给予配套奖励;对3年内未达到规划目标任务的,加倍倒扣省奖励的用地指标。

也就是说,奖励指标也是一条途径。但不难看出,获取奖励指标并非易事,要不是工作突出,拿不到土地指标,甚至有些原因与结果逻辑上悖谬,比如节约集约用地做得好,反而奖励指标多用地。当然,即使拿到了奖励指标,如果后续工作没做好,还有加倍倒扣的可能,这招倒是给地方政府戴上了一道金箍。

在总量控制之下,通过计划指令性自上而下配给的新增用地指标,是一种稀缺资源。地方政府为了获得更多的用地指标,往往会绞尽脑汁。自然,奖励指标变得极具诱惑力,成了地方政府竞相争取的“香饽饽”。

常规指标也好,奖励指标也好,通过指标来约束土地利用行为,看似是沿袭了计划经济的做法,其实是善用了“政府之手”,试图在区域之间、城市之间合理配置有限的土地资源,引导地方政府树立正确的节约集约用地观。然而,在指标运用上我们做得还不够好。我们已经习惯了地方政府不时发出的指标极度紧缺的强烈诉求,但谁又知晓,土地利用粗放浪费的现象依然不鲜见,不少批而未用的土地安然躺在那里“晒太阳”。地方政府缺的不是指标,因为只要依法依规,符合经济社会发展实际需求,该保障的还是能够保障,就像机器猫的口袋,翻翻里面,总会给你带来个惊喜。咱们缺的是不够精打细算,缺的是如何将指标真正用好、用在刀刃上的方法。

第25个全国土地日又快到了,今年的宣传主题确定为“节约集约利用土地——推动土地利用方式根本转变”,这是国土资源部连续第三年以“节约集约利用土地”为“土地日”主题开展系列宣传活动,足以证明当下节约集约用地的重要性。诚然,土地计划指标的分配方式一直被人诟病,但拿不出更好的方法来代替,还是一场空。

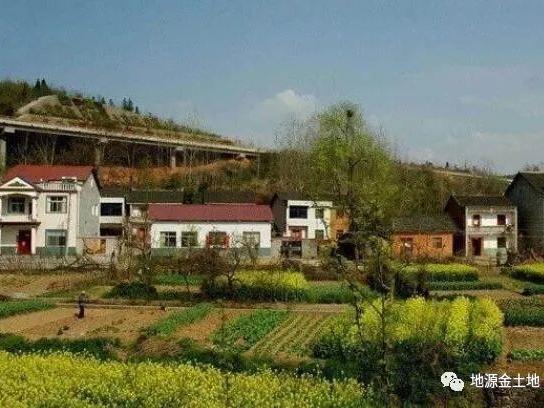

我们或许能在创新指标利用上做足节约集约这一文章。指标的奖惩相结合、指标控制下的空间布局弹性调整、指标利用的精细化管理等创新方式,能够给这一潭静水激起别样的浪花。当然,再多的用地指标对于发展中的城市来说都不够用,解决土地供需矛盾,还得从内涵挖潜上想办法,从盘活存量上找空间。

(作者系中国城市和小城镇改革发展中心副研究员)