在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,农村问题始终是重中之重。2025 年全国两会胜利召开,其中农村土地政策成为各界关注的焦点,这些政策关乎着广大农民的切身利益,也影响着农村未来的发展走向。

习近平总书记强调:“新形势下深化农村改革,主线仍然是处理好农民和土地的关系。” 我国农村改革从调整农民与土地的关系起步,如今进一步深化农村改革,依旧牢牢把握这条主线,纵深推进农村 “三块地” 改革。

稳定与完善土地承包关系

稳定和完善农村土地承包关系,是保障农民权益、促进农业发展的基石。今年两会着重提出,要有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。秉持 “大稳定、小调整” 的原则,妥善化解延包过程中出现的矛盾纠纷,确保绝大多数农户的承包地总体顺延,维持稳定状态。同时,健全承包地经营权流转管理服务制度也刻不容缓。通过完善这一制度,能更好地解决 “谁来种地” 的难题,促进土地资源的合理配置,让土地向种粮能手、新型农业经营主体集中,提高农业生产效率,推动农业规模化、现代化发展。比如在一些试点地区,通过规范的土地流转服务平台,农户将土地流转给专业的农业企业或合作社,实现了土地的高效利用,农民不仅能获得土地租金收入,还能在这些农业经营主体中务工,增加了额外的收入来源。

规范宅基地管理

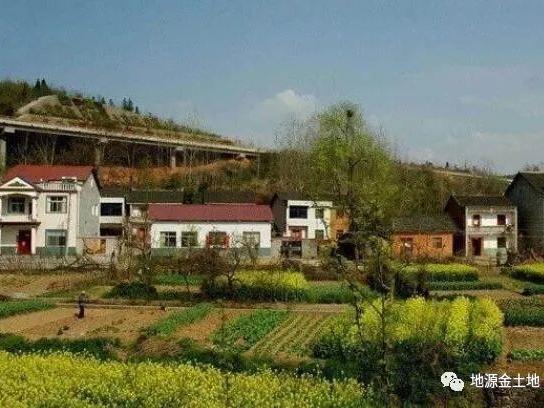

宅基地作为农村居民生活的重要保障,其管理工作至关重要。两会明确提出,要加强宅基地规范管理,扎实推进房地一体宅基地确权登记颁证工作。这一举措能让农民对自己的宅基地权益有更清晰的认知,为其权益保障提供坚实的法律基础。在依法保障农民宅基地基本权益的前提下,积极探索农房盘活利用的有效实现形式,为农村经济发展注入新活力。例如,部分地区将闲置农房改造为特色民宿、乡村手工作坊等,既盘活了闲置资源,又促进了乡村旅游、农村电商等新业态的发展,带动了农民增收。但必须严守政策底线,不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地,也不允许退休干部到农村占地建房,这是保障农村土地集体所有制、维护农村社会稳定的必要举措。

推进集体经营性建设用地入市改革

农村集体经营性建设用地入市改革,是农村土地制度改革的关键一环。2024 年全国农村集体经营性建设用地入市试点已到期,按照党的二十届三中全会部署,2025 年要有序推进此项改革,重点健全收益分配和权益保护机制,切实保护好农民和集体在内的各方合法权益。在一些已经开展入市试点的地区,通过将集体经营性建设用地出让、租赁、入股等方式,与国有建设用地同等入市,为农村集体经济发展带来了大量资金。这些资金可以用于农村基础设施建设、公共服务提升、产业发展等方面,有效改善了农村的生产生活条件,增强了农村集体经济的实力。

此外,在耕地保护方面,今年政府工作报告和中央一号文件都提出了明确要求,要全面提升数量、质量、生态相结合的耕地保护效能。一是稳数量、强监管,以国土空间规划确定的耕地保有量为目标,构建耕地保护 “一张图” 管理体系,强化占补平衡管理,确保耕地数量不减少;二是提质量、优布局,对现有耕地进行综合整治,优化耕地空间布局,增加优质耕地比例,特别要保护好黑土地;三是优生态、惠民生,将耕地放在山水林田湖草沙生命共同体中一体化保护和治理,统筹耕地保护和乡村生态治理,纠正损害群众利益、破坏生态的行为,切实维护农民利益和生态安全。

全国人大代表杨恩兰在两会期间提出,各地农业条件差异较大,建议因地制宜实施差异化补助政策推进高标准农田建设。像贵州,85% 的耕地位于 6 度以上区域,耕地零星破碎,高标准农田建设成本远高于全国平均水平。通过实施差异化补助政策,能更好地推动各地高标准农田建设,高质量推进这一关乎粮食安全的重要工作。

2025 年全国两会的农村土地政策,紧密围绕农民需求和农村发展实际,从土地承包、宅基地管理、集体经营性建设用地入市到耕地保护等多个方面进行了系统规划和部署。这些政策的实施,将进一步激发农村发展活力,促进农业增效、农民增收、农村繁荣,为推进中国式现代化提供坚实的农村基础。我们期待这些政策能在实践中落地生根,让广大农村地区焕发出新的生机与活力。

注:资料和图片均来源于网络,侵删。