一、宅基地申请条件的严格把控

- “户有所居” 分级保障:各地积极落实 “户有所居” 政策,依据农户的实际需求状况进行分级保障。其中,无房户和危房户享有优先申请宅基地的权利。在资源有限的情况下,确保住房最困难的群体能够率先获得宅基地,解决居住难题。例如,某村庄在宅基地分配过程中,优先为因洪水冲毁房屋的农户和长期借住在他人家中的无房户安排了宅基地,保障了他们的基本居住权益。

-

集体经济组织成员身份要求:申请宅基地的主体必须是本农村集体经济组织成员。农村集体经济组织成员身份的认定,通常以是否具有本集体经济组织所在地常住农业户口为基础,并结合是否在本集体经济组织生产生活、是否与本集体经济组织形成权利义务关系等因素综合判断。只有具备这一身份,才有资格申请宅基地。这一规定旨在保障农村集体土地资源的合理分配,维护集体经济组织成员的利益。

二、宅基地面积标准的明确规定

- 因地制宜制定标准:不同地区依据当地的人口数量、土地资源状况以及风俗习惯等因素,制定了相应的宅基地面积标准。例如,在一些人口密集、土地资源紧张的地区,宅基地面积标准相对较低;而在人口稀少、土地资源丰富的地区,宅基地面积标准则相对较高。以某省为例,在人均耕地不足 1000 平方米的平原或者山区县(市),每处宅基地不得超过 200 平方米;人均耕地 1000 平方米以上的平原或者山区县(市),每处宅基地不得超过 233 平方米。

-

超出面积的处理方式:对于宅基地超出规定面积的情况,各地采取了不同的处理措施。部分地区对超出面积实行有偿使用制度,即超出标准面积的部分,农户需要按照一定的标准缴纳费用。具体的收费标准和方式由当地政府根据实际情况制定。而在一些地区,对于历史原因形成的超面积宅基地,在符合相关规划和安全要求的前提下,允许暂时保留使用,但在房屋翻建、改建时,需按照规定的面积标准进行调整。

三、宅基地建房的规范管理

- 建房审批流程的严格执行:农户建房需遵循严格的审批流程。首先,农户要向所在的村民小组或村委会提出建房申请,并提交相关材料,如身份证、户口本、宅基地申请审批表、建房设计方案等。村民小组或村委会对申请材料进行初审,初审通过后,将申请材料报送至乡镇人民政府或街道办事处。乡镇人民政府或街道办事处组织相关部门进行现场勘查,对符合建房条件和规划要求的,核发乡村建设规划许可证和宅基地批准书。农户在取得相关证件后,方可开工建设。整个审批流程旨在确保建房行为符合土地利用规划和乡村建设规划,保障农村建设的有序进行。

-

“八不准” 原则的明确划定:为加强宅基地建房管理,国家明确提出 “八不准” 原则,即不准占用永久基本农田建房、不准超面积标准建房、不准未批先建、不准移位扩建、不准买卖流转宅基地建房、不准荒废闲置宅基地、不准非农户籍人员建房、不准违反村镇规划建房。这一原则为宅基地建房行为划定了明确的红线,严厉打击了各类违法违规建房行为,保护了耕地资源和农村规划秩序。例如,某地一农户未经批准,擅自占用永久基本农田建房,相关部门发现后,依法对其进行了拆除,并对当事人进行了处罚,起到了良好的警示作用。

四、宅基地流转的新规定

- “三权分置” 下的流转模式:按照宅基地 “三权分置” 的原则,在保障宅基地所有权归农村集体经济组织、农户资格权的前提下,适度放活宅基地使用权。农户可以将闲置的宅基地使用权通过出租、入股、合作等方式流转给其他主体,用于发展乡村产业,如乡村旅游、休闲农业、文化创意产业等。在流转过程中,双方需签订规范的流转合同,明确双方的权利和义务,保障流转行为的合法性和稳定性。例如,某农户将自家闲置的宅基地出租给一家企业,用于建设乡村民宿,不仅盘活了闲置宅基地资源,还为自己带来了可观的经济收益。

-

流转范围的限制:目前,宅基地使用权流转主要限制在本农村集体经济组织内部成员之间。这一限制旨在防止宅基地资源流失,保障农村集体经济组织成员的利益。同时,对于流转后的宅基地使用,也有严格的规定,不得改变宅基地的用途,不得用于非农业建设。如果需要改变用途,必须按照相关规定办理农用地转用审批手续。

五、宅基地有偿退出机制的推进

- 鼓励自愿有偿退出:为有效盘活农村闲置宅基地资源,提高土地利用效率,国家鼓励有条件的农户自愿有偿退出宅基地。对于符合条件的退出农户,当地政府给予一定的经济补偿,补偿标准根据当地的经济发展水平、土地价值等因素综合确定。此外,部分地区还为退出宅基地的农户提供就业培训、社会保障等方面的支持,帮助他们更好地融入城镇生活。例如,某县出台政策,对自愿退出宅基地的农户,按照每平方米 300 - 500 元的标准给予补偿,并为其提供免费的职业技能培训,帮助他们在城镇就业。

- 退出宅基地的处置方式:农户退出的宅基地,一般由农村集体经济组织收回。农村集体经济组织可以根据实际情况,对收回的宅基地进行重新规划和利用。可以将其复垦为耕地,增加耕地面积;也可以用于村庄公共设施建设、发展乡村产业等。通过合理处置退出的宅基地,实现土地资源的优化配置,促进乡村的可持续发展。

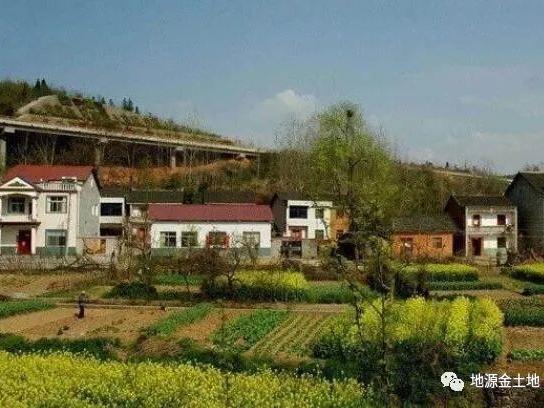

注:资料和图片均来源于网络,侵删。