深圳违法建筑分类处理试点拉开序幕。其中,对于住宅类违法建筑“适当照顾原村民和原农村集体经济组织的利益”,补缴相应地价及不同罚款后,发放商品性质的房产证。

虽然深圳官方认为,这些处理中的住宅类违法建筑土地所有权已全部划归国有,并非一般概念上农村集体土地上的小产权房,但两者之间除了土地性质不同之外颇具相似性,均因不合乎法律规制而无法在正规商品房市场进行交易。恰因此,深圳处置违建住宅的方式颇具借鉴意义,在修复残缺产权的基础上消除流转法律风险或将成为未来存量小产权房的最终归宿。

事实上,深圳现存违规建筑大都是历史遗留问题。作为市场经济改革的“试验田”,深圳最先体会到了城镇化改革的阵痛。建城伊始,由于政府部门资金实力不佳,允许刚刚“农转非”的市民自己建房解决居住和生存问题。这些房屋大都由原村集体提供土地,建成后或自住或出租。然而,在住房商品化改革之后,这些农民自建房难以获得法理认可,只能披上灰色外衣。

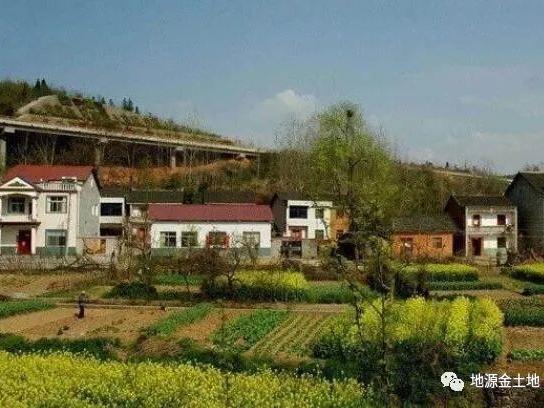

与之类似,全国各地在工业化过程中,为低成本解决城市扩容后原村民的安置问题,地方政府划拨给村集体一部分土地供其自行开发利用,大量小产权房应运而生。实践表明,由于具有明显的价格优势,小产权房在降低城镇化改革成本的同时,也意外承担起住房保障功能,在一定程度上弥补了楼市供给不足的市场短板。然而,在投机行为无处不在的市场中,倒卖获利冲动也在一路推涨着小产权房价格,让这一没有完整产权的房屋市场风险日渐累积,亟待制度厘清。

其实,多年来主管部门也一直致力于小产权房的整治工作,但由于刚性住房需求与投机因素掺杂其中,解决起来颇为棘手。不可否认,对于小产权房一拆了之的做法较为偏激,不仅会造成社会资源浪费,还可能激化社会矛盾,难以起到治本之效。而且小产权房在诞生之初也有行政默许的成分在内,有关部门需要对这一市场具有较为宽容的心态。所以,深圳此番对原村民符合“一户一栋”原则私房,建筑面积在480平方米以内,按申请补缴对应公告基准地价的10%即可转为商品性质的房产证;甚至对“一户一栋”之外多栋中的两栋也提出了较为宽松的确权条件。

当然,行政指令也不可能为小产权房专门开辟一块“法外”区域,这不仅有违社会公平,也不利于整个房地产业的有序发展。对此,十八届三中全会《决定》指出,“保障农户宅基地用益物权,改革完善农村宅基地制度,选择若干试点,慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让,探索农民增加财产性收入渠道”,这一表述被业界解读为“有条件转正”。

如今,深圳对违规住宅分类确权的实践可为其他地方小产权房逐渐合法化提供借鉴路径,由此激起的民意反馈会让后续管制拿捏更加有度合理。需要指出的是,小产权存量房通过补足土地出让金获取合法身份的做法在实施中会涉及许多现实话题。此前,曾有集体单位职工补交部分房款获得房产证、经济适用房在补交土地出让金之后转变为商品房上市的案例,在商品房经历多轮上涨的背景下,补缴金额是以购房时地价水平为准还是参照当前价位水平标准难以确定,且各标准项下核定的补偿额大相径庭,这个问题在小产权房确权过程中同样存在。若确权标准设计较为苛刻,极易引发不满,而设置较为宽松的条件则可能变相鼓励违规建设和投机炒作。

值得一提的是,小产权房存在的根本基础在于,有一批中低收入群体希望借其拥有一个属于自己的、安稳的家。这部分群体大都无力购买同区域商品住房,本就属于社会保障性住房应当覆盖之列,他们对于小产权房能否“转正”并不太敏感,而对房子能否稳定居住更为在意。恰因此,对于确权争议较大、执行成本较高的小产权房,地方主管部门也可以考虑通过政府买断的方式,将这部分房源转为保障性住房,再公开向中低收入者廉价出租。如此不仅能盘活小产权房房源,使其得到有效利用;而且可以弥补这部分房屋资产法律身份不明的软肋。

显然,对于小产权房等违规住宅的处置需要更多智慧和创新。深圳分类处理实践提供了一个可行的范本,而各地还需从实际出发施以变通之策。(作者系经济学博士)

本版言论仅代表作者个人观点