《城镇化:改革的突破口》 著者:赵俊超 中国人民大学出版社

“半城镇化”中,农民工仅仅是作为生产者进入城镇,其作为消费主体的功能未能充分发挥,导致消费需求的漏出,从而产生过度依赖投资需求的结构性矛盾,给长期的经济增长带来制约。在未来城镇化中,这种情况有望获得根本的改观,农民工不仅进城打工,还要落户定居,其生活模式将发生彻底的变化,“进了城什么都需要买”,消费观念更新、消费结构升级、消费需求强劲突起,将成为经济增长的强大引擎。

城镇化对农民工消费需求的扩张作用体现在三个方面:首先,农民工有了家庭消费。以前,农民工多为独身进城、集体化居住,现在他们可以将家庭子女带入城镇,实现了完全的家庭化消费,从吃饭穿衣到炊具玩具,再到家用电器,需求是全方位的。其次,农民工有了住房消费。以前,农民工只管盖房,无力买房,也难以住到新盖的成套房中,现在随着住房市场将农民工群体作为目标纳入其中,他们有了买房的需求,附带将产生装修、家具等各种衍生需求。再次,农民工有了对城镇服务的需求。以前,农民工要“挣一笔钱回家”,对城镇现代服务业整体缺乏需求,甚至连“像城里人那样进入干净的面馆吃一碗面”都不敢。现在他们一样也是坐地户,具备了对城镇餐饮、娱乐等服务业的需求。许多沿海工业城镇的发展可以不再是一间单调的大工厂,而是社会分工细化、百业俱全的现代化繁荣城市。服务业的发展反过来又可以促进农民工增收,从而产生更多的消费需求。目前,我国已有农民工2.6亿,对应的是将近9 000万个家庭,如果实现农民工的进城定居,则将需要购买9 000万台电视机、9 000万台电冰箱、9 000万套住房…… 几亿人的衣食住行,将迸发出极为强大的消费需求,给经济增长不断注入活力。

2014年,城镇居民人均年消费性支出19 968元,农村居民为8 383元,城镇居民人均年消费是支出农村居民的2.4倍。如果将现有2.6亿农民工人口转化为城镇居民,由于他们收入低、生活缺乏根基,将具有更高的平均消费倾向,粗算之下,每年可增加3万亿元的消费需求。未来还会有更多的农村人口转化为城镇居民,这就使消费需求得以持续稳定增长。农民工家庭消费需求的增长还将带动城镇基础设施、住房等投资需求相应增长,从根本上扭转需求不足的局面。在需求不足趋势日益明显、经济下行压力日益加大的背景下,由城镇化引发的需求增长将成为稳定经济增长的重要力量。

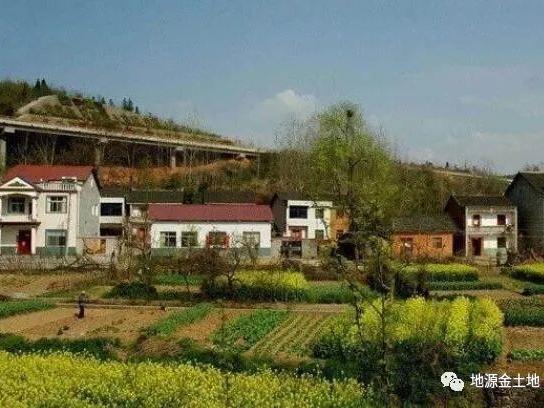

只有城镇更像城镇,农村才能更像农村

城镇化将给农村带来根本性的变化。中国农民之所以贫困,最根本的原因是人均土地资源太少。李克强总理指出,“在农村人均1亩2分地上做文章,不可能大幅提高农民收入,也不可能缩小城乡居民收入的差距,即使人均5亩地也难以做到,须转移农村富余劳动力。”必须借助城镇化的作用,使大量农村人口进入城镇定居生活,留在农村的部分人口的人均土地才能出现大幅提高,从而为农业经营方式转变和农业经营效率提高创造条件,使农民富裕成为可能。

在城镇化的过程中,目前已经在城镇打工的2.6亿农民工人口将首先实现在城镇定居,他们的家庭成员将会被逐渐带入城镇。在实现稳定的城镇生活后,他们和农村的“脐带”关系将有望切断,他们拥有的土地将流转给留在农村的人口。随着越来越多的农村人口进入城镇定居,留在农村的部分农民人均土地资源占有量将会大幅提高。由于农村留守人口的自然老化,还会叠加一个人均资源提升作用。人均土地资源占有量的提高起到的作用将是根本性的。在不考虑规模效益的情况下,人均土地量增加一倍,收入则相应增加一倍。随着农村人均资源占有量的成倍增加,农民依靠农业生产经营致富成为一种可能。

农业经营规模的扩大将带来经营方式的转变,进而提高农业经营效率。20世纪80年代的中国农村家庭联产承包责任制改革,由于激发了农民的生产积极性,使农业产量在短期内得到迅速提高。但从经营方式来说,这种一家一户的小农业仍谈不上先进。安徽小岗村“一年越过温饱线,20年没过富裕坎”,说明这种经营方式本身存在局限性,改革必须走规模化、专业化、集约化的道路。2000年以后,随着中国城镇化速度的加快,农村土地流转速度在一定程度上也得到加快,至2014年6月底全国流转率已经达到28.8%。流转的土地多流向种田大户、种田能手,农业经营规模化、专业化、集约化、机械化的趋势初步显现。与此同时,中国的粮食总产量出现“十一连增”,2014年达到60 710万吨的历史最高位。土地流转使土地经营规模得以扩大,经营方式发生转变,进而整体经营效率得到提高,目前这一链条已经初步发挥出积极的作用。

在一些资源禀赋较为独特的地区,农业经营规模化所带来的效益更为明显,甚至可能出现革命式的提升。甘肃河西走廊地区是其中的典型代表。河西走廊地区气候干旱,年蒸发量达到年降水量的20倍,农业生产全靠祁连山雪水融化形成的疏勒河、黑河、石羊河三大水系灌溉。然而,在现有一家一户的经营模式下,农田灌溉普遍采取大水漫灌的方式。至21世纪初,随着上游、中游地区的工农业快速发展,水资源大量消耗,河流下游的湖泊消失、动植物绝迹,沙漠化日益严重,成为中国沙尘暴的主要策源地之一。“有水就是良田,无水就是沙漠”的现实使提高水资源利用效率成为这一地区农业发展的关键。现代滴灌技术已经非常成熟,节水高达80%,但它初期投入大,还有个配套接口的问题,是小规模家庭经营所无力承受的。唯一的出路是发展农业规模经营、通过政策引导改进生产技术。测算表明,当节水率达到50%时,河西走廊的灌溉耕地可扩大880万亩。在理想状况下,河西走廊灌溉耕地可增加2 000万亩,相当于全国每年因建设占用耕地数量的5倍,而且下游的湖泊还可以实现生态补水和生态恢复,将我们自20世纪50年代以来从自然索取的全部都归还给自然。近年来,随着城镇化速度加快和土地流转规模的扩大,节水效果已经有所显现。如果能够进一步实现农民工进城定居的城镇化,更为有效地提高农业经营规模,则这一地区的农业经营方式和经营效率将会获得飞跃式的提升。

城镇化是解决农业、农村和农民问题的一把钥匙。由城镇化带来的人口格局变化将促进资源占有状况的提高,农业生产规模扩大之后会带来农业生产方式和生产效率的提高,农村人口将逐渐减少,传统的村庄将会大量消失,留在农村的人口有望成为农场主、庄园主和现代农业工人,他们将和进入城镇生活的乡亲一起实现形式不同但异曲同工的富裕文明生活。在这个过程中,随着生态空间的扩大和生态压力的缓解,我国脆弱的生态将有机会得到相当程度的缓解,大国的饭碗也将端得更加稳当。