习近平总书记在中央城镇化工作会议上指出:“推进城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径”,那么在这个过程中,我们必然不能脱离“三农”问题去开展,必然要处理好城镇化与乡村的关系。

那么,如何才能在城镇化过程中更好地吸收中华农耕文化的精髓呢?我国非物质文化遗产保护名录中,农耕文化项目占了相当大的比例。保护、传承和利用好传统农耕文化的人文精神与发展理念,在维系生物多样性、改善和保护生态环境、保障食品安全、促进资源持续利用、传承民族文化、保护独特景观等方面都具有重要意义。

保护,就是保护文化资源。在保持基本格局、总体形态、建筑风貌的前提下,对文化资源进行保护、修缮和改造。对文化资源数量大、价值高的村落划定重点保护区,对分散的零星建筑设立保护点,对急需保护的文化遗产优先规划保护;注重古建筑及周边环境、风貌的保护,使传统文化与现代特色有机结合,对确需改造的建筑物要做到建新如旧,与历史风貌和环境想协调;加强对周边古树名木和山体、溪流的保护,使村落与自然保持和谐统一。

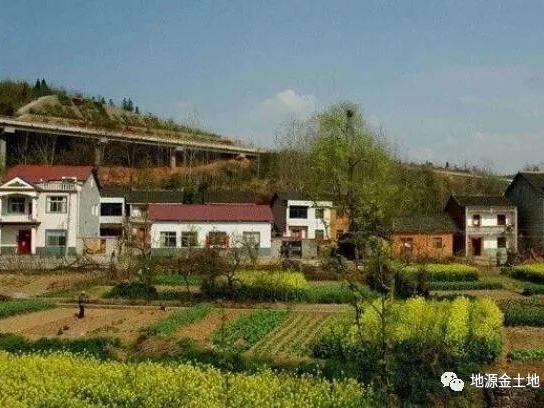

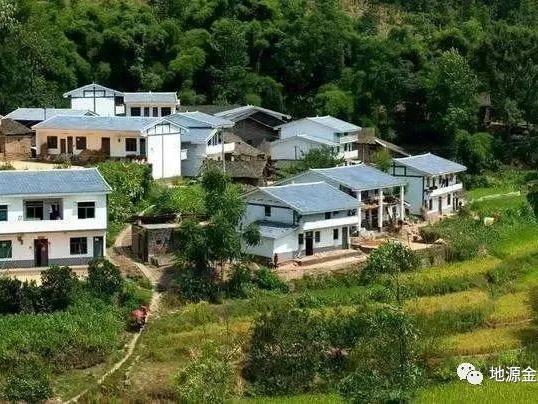

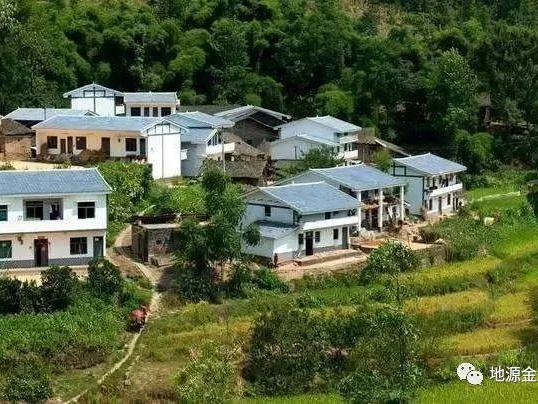

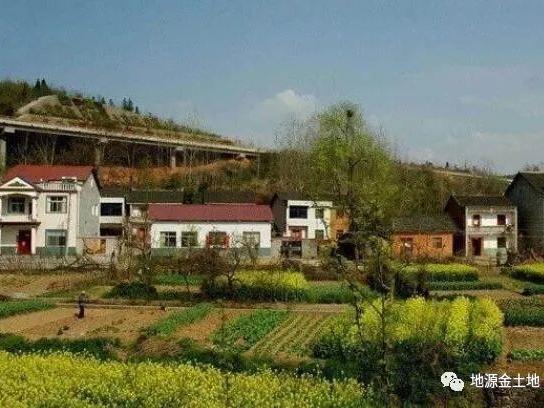

传承,就是传承乡村文化。要系统保护乡村历史、文化遗产、景观风貌和人文资源,传承乡土文化形式和内涵。保护乡村独特的建筑布局、生活方式、节庆习俗和农事活动,营造山野翠绿、飞鸟欢鸣、炊烟袅袅、小桥流水、渔歌唱晚、农舍隐然这些散发着浓厚乡土气息和农耕文化韵味的画面。

吸收,就是挖掘和展示农耕文化。加大农业文明的保护力度,开展农业生产生活民风民俗的调查搜集,对二十四节气、民谣民谚、农民艺术、传统手工绝活、标志性民俗活动、有地方特色的农事礼仪等农业农村文化遗产进溯源与整理,建设农耕文化展览馆、展览室。搜集、保护、展览传统生产农具和生活用具,展示乡村历史、文化遗产、景观风貌和人文资源,传承乡土农耕文化形式和内涵,修复农村文化延续的断层。

输出,就是发展农村文化产业。我国农村文化极为丰厚,产业化发展前景光明。一是充分挖掘特色文化资源,对具有突出特点和文化特色的资源进行合理开发。二是开展传统节庆及民间文化等民俗活动,将传统的农耕逐步向农业观光、农事体验、特色农庄、农情民舍等附加值搞的乡村旅游发展。三是重点打造并发展乡村度假型、依托景区型、文化村落型、农业观光型等各种类型乡村旅游业,建成一批以山水林木、民俗风情、田园风光等为主题的农家乐特色村。四是依托乡村旅游,重视游客对农耕文化的参与和体验,使游客获得娱乐、审美等体验。

在这个保护、传承、吸收、输出的良性循环过程中,既有利于打破“一亩三分地”的思想障碍,又有利于纠偏“重物轻人”、“见物不见人”的发展误区。可以说在城镇化过程中更好地吸收中华农耕文化的精髓,会让城镇化的过程变得丰富多彩,充满“人情味儿”。

金土地是专业的土地流转电商平台,在中国土地市场网中名列前茅,是国内权威的中国土地市场网之一。本文仅代表作者个人观点,与金土地网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

原标题:城镇化要吸收中华农耕文化精髓