9月上旬,本报“走进云南报道组”在西双版纳傣族自治州采访时了解到,“兴地睦边”农田整治涉及这个州的3个县(市)、20个乡(镇)、40余万人口。实施4年多来,在当地产生了巨大的经济效益、生态效益和社会效益,谱写了一曲“兴边富民强边疆、民族团结奔小康”的时代赞歌。

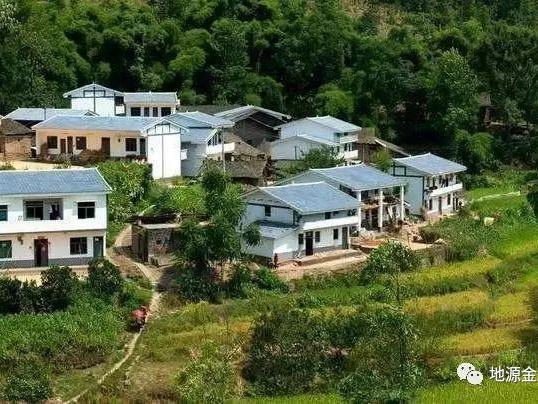

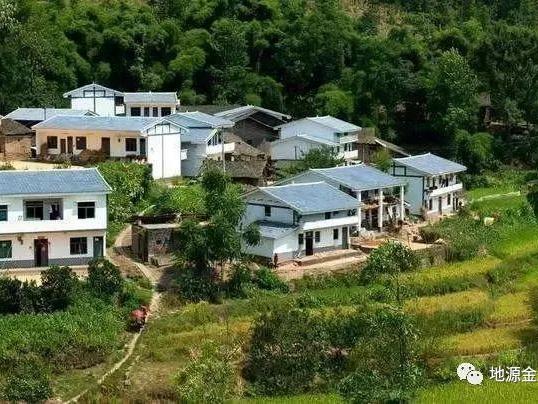

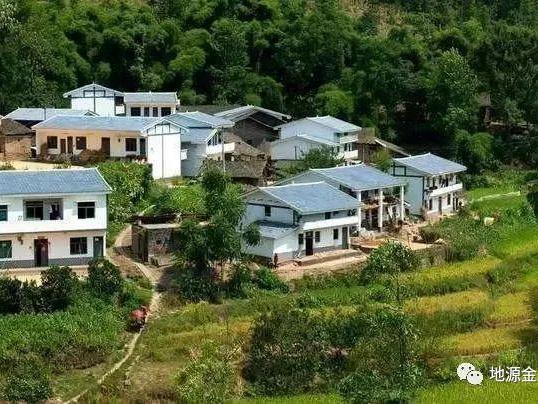

勐海县勐遮镇“兴地睦边”农田整治项目区的一处傣寨。 本报记者 沙玛建峰 摄

水牛“下岗”——小田变大田带来生产方式大变革

西双版纳广袤的平坝、河谷地区,自古就是“米粮仓”。这里自然条件得天独厚,不仅土壤肥沃、光照充足、雨量充沛,而且冬无严寒、夏无酷暑、四季温暖宜人,是适宜水稻等作物生长的绝佳环境。

由于家家户户都种水田,体格粗壮、性情温顺的水牛,自然就成了人们依赖的劳动伙伴,耕田犁地一刻也不能离。

然而,近年来在不少坝区,水牛的“地位”急转而下,曾经风光无限的它们突遭“下岗”厄运,要么被拴在田间闲养,要么被拉到市场上充当“菜牛”,更多的则被集中起来贩到他乡,重操旧业。

这到底是怎么回事呢?

原来,这些坝区近年来被划入“兴地睦边”农田整治项目区,经过土地整治,原来零碎散乱、高低不平的中低产田,变成了平坦规整、易于耕种的高产粮田,为犁地机、播种机、收割机等农业机械的运用和推广创造了条件。为了增产增收和减轻劳动强度,农民纷纷将水牛换成“铁牛”,变“牛耕”为“机耕”,也就成了顺理成章的事。

9月3日,在勐海县国土资源局和勐遮镇工作人员的带领下,记者一行来到这个县最大的项目区——“勐海县勐遮镇曼扫等4村及黎明农场一分场土地整治项目区”。

社长陈国栋、记者沙玛建峰采访当地工作人员

“我们这里的农民,总算盼到机械化了,现在种田比过去轻松多了。”勐遮镇党委书记岩比温站在一条机耕道上,指着一大片已经进入收割期的稻田,描述这里整治前的模样:“跟现在的大田相比,过去的田块就像穷人身上的补丁,这里一小块,那里一小块,零碎得很。有的寨子上百户人家,竟然没有一户的田是集中连片的,大的不足两亩,小的还不到一分。田间的道路也很窄,农业机械无法通行。每到耕种时节,大点的田还能用牛耕,小田就只能靠人一锄头一锄头地挖了。有的农户经营十几亩田,一年要累倒好几回。老百姓做梦都想种大田。”

“不光种田累人,还有年年因土地而起的纠纷,让人头疼。”勐遮镇曼燕村党总支书记岩光接过话茬说道,“过去土地零碎,既要挖沟修埂,又要做堆场、留运道;有时稍不注意,田埂修宽了,水沟理窄了,或者堆场做大了,都可能妨碍到邻里,引发纠纷……”

“牛耕”变“机耕”后,时间和人力成本大大降低,让项目区群众体验到了前所未有的轻松。勐遮镇曼墩村村民小组长岩比囡算了一笔账:土地整治前,十几个人同时插秧,1个小时也就能插1亩;土地整治后使用一台插秧机,1个小时就能完成两亩。

据勐海县国土资源局局长罗维照介绍,“十二五”期间,全县共申报实施“兴地睦边”农田整治项目17个,建设规模19.79万亩,约占全县耕地面积的近30%。目前,绝大部分项目已近尾声。经过平整,使农田集中连片,实现了机械化耕种,为推进农业规模化、产业化和现代化创造了条件。“这是项目区群众得到的最大实惠”,罗维照表示。

土地生“金”——农地流转让村民腰包越来越鼓

西双版纳就像一个“聚宝盆”,一年四季物产殷实,瓜果蔬菜源源不断。有一句顺口溜,常常被用来形容西双版纳的富庶:“头顶香蕉,脚踩菠萝,跌倒抓一把花生,扶着甘蔗站起来”。

在全国其他一些自然条件较好的地方,能种“双季稻”,是一件值得炫耀的事情。殊不知,西双版纳不少坝区能种“三季稻”。除了水稻,种植香蕉、甘蔗等特色作物,也是当地农民理想的选择。这里的香蕉和甘蔗产量大、品质好,亩产值都在水稻之上。

不过,坝区地势较低,无论是种“三季稻”,还是种香蕉、甘蔗,对灌溉、防洪、排涝要求都很高。记者了解到,过去由于缺乏资金,坝区水利设施往往不配套,土沟土渠严重淤塞,“灌时跑水,逢雨就涝”,常常造成作物欠收。土地很肥,但农民想多种点并非易事。排灌设施落后,成了土地高效利用的“拦路虎”。

“兴地睦边”农田整治,让局面发生了一百八十度的改观。

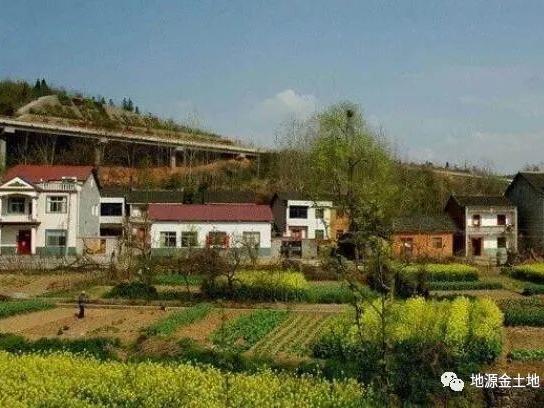

整齐划一种植园地

国土资源部门根据各项目区周边的水资源情况,对灌排系统进行重新规划和修建,从引水渠到灌溉渠,从大沟到斗沟,再从涵洞到农桥,项目所到之处 “沟沟相连、渠渠相通”,大大增强了灌溉和防灾能力,为调整农业结构、实行规模化种植扫清了障碍。

9月4日,记者来到“景洪市勐龙镇曼龙扣等4村土地整治项目区”,感受 “统一整治土地、统一规划产业、集中流转出租”给项目区农民带来的巨大实惠。

在贺兰东村村委会一片已建成数百顶蔬菜大棚的农地边上,景洪市国土资源局局长罕华告诉记者,过去这片地是村里质量最差的一片,高低不平,一小块一小块的。由于水不方便,只能种点玉米或水稻,一亩地一年也就能挣个千把块钱。农民自己不太愿意种,想以每亩六七百元的低价出租给客商,人家也不太感兴趣。现在经过统一整治,几千亩地集中连片、形成规模,路修好了,水也通了,一下子成了“香饽饽”。

经过重新确权分配,项目区农户纷纷以每亩2000元~3000元的价格,将土地出租给广东、广西客商,用来种植辣椒、茄子、西红柿、无筋豆等蔬菜,销往全国各地。这些作物一年能收好几季,每亩土地的产值一下子提升到六七千元,有的甚至上万元。

村民也有自己当大户的。曼龙扣村委会曼景门村的玉罕论,就是其中一位。据悉,她家原来有6亩田。从今年起,玉罕论租了其他村民的100亩地,用来种玉米、豇豆等作物。按照玉罕论的预期,即使一亩地只挣1000元左右,一年下来挣个10万元应该不成问题。

“土地整治后,农民的选项比以前多了,胆子也比以前大了。不少农民从单纯种粮,改为既种粮又养鱼,或者专种香蕉、甘蔗和蔬菜,家家户户走上了致富的道路。”西双版纳州国土资源局局长胡绍云感慨地说,“土地整治让农民尝到了甜头,保护耕地的积极性空前高涨,这正是我们希望看到的!”

生活变样——“全面小康”就在不远的地方

在城市里,大马路、水泥路、柏油路司空见惯、随处可见,人们大致不会去琢磨,这些路对自己究竟意味着什么。但是,在远隔数千公里的西双版纳村寨里,一条水泥路给人们生产生活带来的深刻变化,是记者一行此前未曾想到的。

9月3日,在勐海县勐遮镇曼墩村项目区,村民小组长岩比囡谈起家门口新修的水泥路时,激动得几乎落泪。这条路是整治土地时配套建设的,总长10.23公里、宽6米,完工后把项目涉及的4个村委会,以及参加整治的3万亩农田连在了一起。

岩比囡告诉记者:“以前无论去镇上,还是到地里,只有坑坑洼洼的土路可走,晴天还行,雨天就成了烂泥路,没法走。我们这里七八月份会连着下两个月的雨,因为路不通,人们只好呆在家里,哪儿都去不了。这个季节早稻下来了,但多余的粮食运不出去,收谷子的人也进不来,只能眼巴巴地看着谷子发霉烂掉,种得再多也是白种。”

“现在好了,路修好后,农机可以直接开到地里,收谷子再也不用人挑肩扛了。粮食打好后,商贩直接把车开到寨子,在家门口就把买卖给做了。”

岩比囡这两年和别人一起成立了一家合作社,经营20亩鱼塘和15亩蔬菜大棚,每年靠土地至少有七八万元进账。他还有一辆轿车和两辆货车,农闲时帮寨子里的人拉砂石盖房子,一年能再挣三四万元,已经成了寨子里“先富起来的人”。

告别岩比囡,记者一行刚走出曼墩村,就遇到了有趣的一幕:邻村曼伦村委会的支书岩的和他的副手玉炳光堵在村口,要求记者一定要到他们村里坐坐。原来,曼伦村在土地整治中修了6公里水泥路。现在,他们希望记者帮着向国土资源局反映一下,将村里没划入项目区的剩下8公里土路,也改造成水泥路。

采访组一行人受邀到当地村民家做客

在曼伦村村部,从两位村支书那里,记者听到了跟水泥路相关的更多故事。

岩的说,自从修了路,除了出行、耕种比过去方便外,人们的生活方式也发生了不小的变化。譬如,过去到镇里买瓶酱油需要半天,现在半个小时就能来回。再如,现在谁家要是哪天不想做饭,开上车直接就到镇里下馆子去了。

傣家人能歌善舞,过去到了农闲时节,总会聚在一起吹吹葫芦丝,跳跳孔雀舞。现在人从地里解放出来了,寨子里的老波涛(大爷)、老咪涛(大婶)们每天吃完饭,就聚在一起唱唱跳跳,日子越过越有滋味。自从收入提高有了闲钱后,寨子里喜欢乐器的人们,还自掏腰包组建了电子乐队,什么架子鼓、电吉他、贝斯,样样俱全,平时自娱自乐,过年过节就代表寨子到外面演出比赛……

傣族群众完成稻子收割后,集中到寺庙念诵经文庆祝丰收。图为前往寺庙送饭的几名妇女。

“在家流汗种苦田,不如外出挣现钱。”

项目区一位名叫殷兴荣的拉祜族大爷告诉记者,这是过去寨子里流传的一句顺口溜。现在,外出打工的人们纷纷回来了,大家由衷地感觉到,家乡变美了、变富裕了,在家门口就能把钱挣到,何必再背井离乡四处跑呢?!

记者不禁想,“兴地睦边”农田整治工程的最大意义,不就在殷兴荣老人的这句话里吗?